![]()

BEBERAPA DOKUMEN PENTING DARI DIALOG

LINTAS AGAMA DI TUBINGEN

“Agama Dunia sebagai Faktor di Dunia Politik”

7-8 Mei 2007, Tubingen, Jerman

TIGA AGAMA IBRAHAM

PERGOLAKAN HISTORIS DAN

TANTANGAN MASA KINI

Pidato oleh:

Profesor Hans Kung

Profesor Emeritus, Universitas Tubingen

Pengantar

Saat ini kita menghadapi ancaman prasangka—kali ini bukan datang dari kaum Yahudi, tapi kaum Muslim. Tampaknya mereka semua terhasut oleh agama mereka dan hasutan itu berpotensi menimbulkan kekacauan. Sebaliknya kaum Kristen menyebarkan perdamaian karena agama mereka mengajarkan kebaikan, perdamaian dan cinta kasih. Itu adalah hal yang sangat indah!

Tentu saja ada banyak masalah, khususnya di Eropa yang jumlah kaum Muslimnya sedikit. Tapi marilah kita bersikap adil: kita adalah penduduk negara demokrasi yang menentang pernikahan paksa, tekanan terhadap wanita, pembunuhan atau tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya yang mengatasnamakan martabat. Tapi banyak pula kaum Muslim yang menentang hal itu. Mereka sedih dengan fakta bahwa pelaknatan terhadap Muslim sama sekali tidak membedakan antara Muslim dan Islam. Mereka tidak mengenal diri mereka dalam pigura Islam karena mereka ingin menjadi penganut Islam yang loyal.

Marilah kita bersikap adil: mereka yang membuat ‘Islam’ ber- tanggung jawab atas penculikan, bom bunuh diri, atau bom mobil adalah orang-orang ekstremis yang dangkal pikirannya. Pada saat yang sama mereka juga mengutuk ‘kaum Kristen’ dan ‘Kaum Yahudi” atas tindakan barbar mereka terhadap tawanan, serangan udara dan serangan tank (sekitar 10,000 penduduk sipil telah terbunuh di Irak). Itu dilakukan oleh tentara Amerika. Dan juga serangan teroris Israel terhadap Palestina. Setelah tiga tahun perang, sebagian besar penduduk Amerika menyadari bahwa pihak-pihak yang menyebut perang di Timur Tengah dan sekitarnya itu berkedok “perang untuk kepentingan demokrasi” dan “perang melawan teror”. Faktanya perang itu adalah memperebutkan minyak. Mereka gagal menutupi kedok itu.

Di Perkuliahan Global Ethic di Tubingen tahun 2003, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menegaskan: Tidak ada satu pun agama itu harus dilaknat karena perubahan moral beberapa penganutnya. Sebagai orang Kristen, saya tidak akan berharap agama saya dihakimi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Crusaders (pasukan Perang Salib) atau Inquisition. Saya juga harus berhati-hati untuk menghakimi agama orang lain atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teroris yang mengatasnamakan agama tersebut.

Jadi sekarang saya bertanya pada Anda: Apakah kita harus tetap meneruskan aksi balas dendam yang hanya akan memperburuk keadaan?

Jawabannya adalah tidak. Karena itu hanya akan mengundang datangnya aksi kekerasan dan peperangan. Pada dasarnya semua orang di mana pun tidak menginginkan hal itu terjadi, kecuali di beberapa negara Arab dan terkadang di Amerika Serikat. Mereka disesatkan dan dibutakan oleh obsesi kekuasaan. Ideologi dan kata-kata manis di media yang diungkapkan oleh pemimpin-pemimpin yang pandai berbicara telah menumpulkan otak mereka.

“Pasukan perang salib” abad pertengahan dan modern telah melakukan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam dan Kristen. Tindakan mereka itu menyelewengkan lambang salib yang merupakan lambang rekonsiliasi sehingga lambang salib itu diartikan sebagai lambang peperangan melawan kaum Muslim dan Yahudi (Spanyol). Agama Kristen dan Islam telah menyebarkan pengaruh- pengaruh secara agresif dan membela agama mereka dengan kekerasan. Di lingkungan mereka, mereka telah menyebarkan ideologi peperangan, bukan perdamaian. Jadi masalahnya memang sangat rumit.

Berbagai macam informasi yang membanjiri kita setiap hari membahayakan diri kita karena informasi-informasi tersebut membuat kita kehilangan nilai diri: sikap, tingkah laku hingga cara berpakaian kita. Kita mungkin pernah mendengar pendapat yang diutarakan oleh agamawan bahwa terasa sulit untuk memahami situasi dengan jelas karena keterlibatan yang terlalu dalam. Jadi beberapa kaum terpelajar, misalnya dalam bidang sosiologi, berkonsentrasi pada ilmu mikro dan tidak lagi berpikir dalam konteks yang lebih luas; atau mereka tidak lagi punya kemampuan untuk berpikir dalam konteks yang lebih luas. Di sini, saya yakin, dibutuhkan kategori-kategori baru untuk membuat perubahan.

Jadi untuk waktu satu jam atau lebih saat ini, saya menawarkan orientasi dasar tentang tiga agama Abraham, Yahudi, Kristen dan Islam. Intinya: Saya ingin menanyakan tiga pertanyaan yang rumit: I. Pusat dan Dasar Kekekalan, apa yang mutlak dilindungi: II. Perubahan Cara Berpikir: apa yang dapat melindungi, III: Tantangan-tantangan masa kini: tugas-tugas yang harus kita lakukan.

Pusat dan Dasar Kekekalan

Ini adalah pertanyaan yang sangat praktis: Dalam masing-masing agama kita apa yang mutlak dilindungi? Di agama Kristen,Yahudi, dan Islamada dua pernyataan yang ekstrem: beberapa mengatakan “Tidak ada satu pun yang harus dilindungi kecuali agama kita”, sedangkan yang lain berpendapat “Semuanya harus dilindungi.”

Penganut Kristen Sekuler mengatakan bahwa “tidak satu pun” harus dilindungi: sering kali mereka tidak percaya dengan Allah atau Anak Allah, mereka mengabaikan gereja dan mengacuhkan khotbah dan sakramen.

Tetapi mereka peduli dengan peninggalan sejarah: gereja-gereja katedral atau Johann Sebastian Bach, estetika peribadatan Ortodoks dan Paus. Menurut mereka Paus adalah pilar dari peraturan yang telah dibuat meskipun mereka menolak moralitas seksual Paus dan sifat otoriter dan terkadang mereka juga agnostis dan ateis.

Penganut Yahudi sekuler juga mengatakan “tidak satu pun harus dilindungi”: mereka tidak percaya dengan Tuhan Abraham dan patriarki, mereka tidak yakin percaya dengan janji-janjinya, mereka mengabaikan doa-doa dan ritual sinagoge dan aliran ultra Ortodok yang konyol.

Mereka telah menemukan agama pengganti yang modern untuk penganut agama Yahudi mereka: Israel dan Holocaust. Agama peng- ganti ini selain menciptakan identitas tersendiri bagi kaum Yahudi juga menciptakan solidaritas antara penganut Yahudi sekuler. Tapi sering kali, pada saat yang bersamaan, hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan bernada terorisme melawan bangsa Arab yang merendahkan hak asasi manusia.

Penganut Muslim sekuler juga mengatakan bahwa “tidak satu pun harus dilindungi”. Mereka tidak yakin dengan adanya satu Tuhan, mereka tidak membaca Al-Qur’an, Nabi Muhammad Saw. bukanlah seorang Nabi. Mereka juga menolak syariah-syariah Islam. Mereka juga mengabaikan lima pilar dalam agama Islam.

Perwujudan Islam yang terbaik adalah isi keagamaannya digunakan sebagai instrumen politik Islam, Arab, dan nasionalisme.

Sekarang Anda dapat memahami bahwa reaksi balik dari “Tidak melindungi apa-apa” adalah “Melindungi semuanya”. Semuanya ber- arti keadaan dulu dan sekarang tetap sama.

“Tidak satu pun dogma Katolik yang dapat dirusak karena itu akan merusak semua tatanan yang sudah lama ada” kata integralis dan tradisionalis Roma.

“Halakhah tidak akan diabaikan; sabda Tuhan (Adonai) melandasi setiap perkataan,” protes penganut Yahudi ultra-Orthodox.

“Ayat-ayat Al-Qur’an tidak ada yang diabaikan, masing-masing ayat adalah sabda Allah,” tegas penganut Islam.

Anda melihat: Konflik-konflik yang terjadi, sebelumnya sudah direncanakan dengan matang, tidak hanya antara tiga agama tetapi di dalam ketiga agama tersebut. Konflik-konflik itu seringkali dilakukan secara militan dan agresif, masing-masing mengganggu agama satu sama lain.

Tapi yakinlah bahwa kenyataan yang sebenarnya tidak terlalu buruk. Di banyak negara, jika tidak terdapat faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial, maka posisi-posisi yang ekstrem tidak akan terbentuk. Terdapat penganut-penganut Yahudi, Kristen dan Islam yang meskipun berbeda dari penganut-penganut kebanyakan karena mereka malas beribadah dan mengabaikan aturan-aturan agama mereka tetapi mereka juga tidak bersedia melepaskan diri mereka dari ikatan agama yang mereka anut. Contohnya adalah banyak penganut Katolik tidak menerapkan dogma dan pelajaran moral yang diajarkan oleh gereja Roma dan banyak penganut Protestan yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran dalam Kitab Injil, atau penganut Yahudi yang tidak memedulikan Halakhah atau penganut Muslim yang tidak mengamalkan syariat-syariat agama Islam secara sungguh-sungguh.

Pendapat saya adalah: jika kita tidak mengaca pada sejarah dan manifestasinya, tetapi hanya mengacu pada dokumen-dokumen dasar, testimoni-testimoni original, maksud saya adalah “kitab suci” dari masing-masing agama—jika kita melihat pada Kitab Suci orang Yahudi, Kitab Perjanjian Baru dan Al-Qur’an—tidak diragukan lagi bahwa “penerimaan” (hal-hal yang wajib diterima) dalam agama tersebut tidak melulu identik dengan hal-hal “yang sudah ada” (yang sudah ada pada saat itu), dan itulah yang menjadi “inti”, “pusat” dari satu agama telah dijabarkan dalam “kitab suci” agama tersebut. Jadi pertanyaan yang muncul sangatlah praktikal: hal-hal valid apakah yang benar- benar dapat diterima dan terus merekatkan elemen-elemen penting di masing-masing agama kita? Haruslah jelas bahwasanya tidak semua hal harus di jaga keasliannya. Tapi yang harus dilindungi adalah “inti dari keyakinan” itu, pusat keyakinan itu dan dasar-dasar agama, kitab- kitab suci, keyakinan! Seperti yang dikatakan oleh John XXIII dalam pembukaan pidatonya yang terkenal di Vatican Council yang kedua, di mana saya berperan serta sebagai Penasihat agama bersama dengan teman baik saya Joseph Ratzinger yang sekarang menjadi Paus Benedict XVI. Tapi Anda menanyakan beberapa pertanyaan yang spesifik dan saya memberikan jawaban yang mendasar dan singkat:

Anda bisa menanyakan

1. Apa yang harus dijaga keaslian agama Kristen agar tidak kehilangan “jiwa”?

- Jawabannya: kita tidak usah memedulikan kritik dan interpretasi historis, literal atau sosiologis: (setelah mempertimbangkan dasar- dasar dokumen agama Kristen yang telah berubah menjadi doku- men normatif dan mempunyai nilai sejarah yang penting,) setelah mempertimbangkan Kitab Perjanjian Baru (dapat dilihat di Kitab Injilnya kaum Yahudi), isi utama keyakinannya adalah Yesus Kristus: Sebagai Tuhan Raja dan Anak dari Tuhan Abraham. Tidak akan ada keyakinan terhadap agama Kristen, tidak akan ada agama Kristen tanpa adanya pengakuan “Yesus adalah Tuhan Raja, Allah dan Anak Allah!” (1. Kor: Iltous kyrios). Nama Yesus Kristus menunjukkan dinamika “pusat Perjanjian Baru” (yang tidak harus dipahami dengan cara yang statis).

Anda bisa menanyakan

2. Apa yang harus dijaga keaslian agama Yahudi agar tidak kehilangan “jiwa”?

- Jawaban saya adalah: kita tidak usah memedulikan kritik dan interpretasi historis, literal atau sosiologis: (setelah mempertim- bangkan dasar-dasar dokumen agama yang telah berubah menjadi dokumen normatif dan mempunyai nilai sejarah yang penting,) setelah mempertimbangkan Kitab Injil kaum Yahudi, isi utama keyakinannya adalah satu Tuhan dan bangsa Israel. Tidak akan ada keyakinan terhadap bangsa Israel,tidak akan ada Kitab Injil kaum Yahudi, tidak akan ada agama Yahudi tanpa adanya pengakuan: “Yahweh (Adonai) adalah Tuhan bangsa Israel, dan Israel adalah umat Yahweh!”

Anda bisa menanyakan

3. Apa yang harus dijaga keaslian agama Islam agar tidak kehilangan nilai “ketundukkan pada Tuhan”?

- Jawaban saya adalah: tidak peduli betapa menjemukan proses mengumpulkan, memerintah, dan menyeleksi surat-surat Al- Qur’an, untuk umat Muslim yang taat jelaslah bahwa Al-Qur’an adalah Kitab Allah. Dan meskipun ada beberapa ayat yang sebagian diturunkan di Mekkah dan sebagian lagi di Madinah, pesan utama Al-Qur’an sangatlah jelas: Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.”

Masing-masing agama mempunyai pesan utama sendiri-sendiri. Inti dari agama Yahudi adalah hubungan bangsa Israel dengan Tuhan mereka. Bagi umat Kristen, hubungan antara Yesus Kristus dengan Tuhan dan Roh Kudus adalah awal muasal agama Kristen. Sedangkan bagi agama Islam, pesan utamanya adalah kaitan Al-Qur’an dengan Allah. Pesan itu akan terus tertanam dalam diri umat Muslim sampai kapan pun juga.

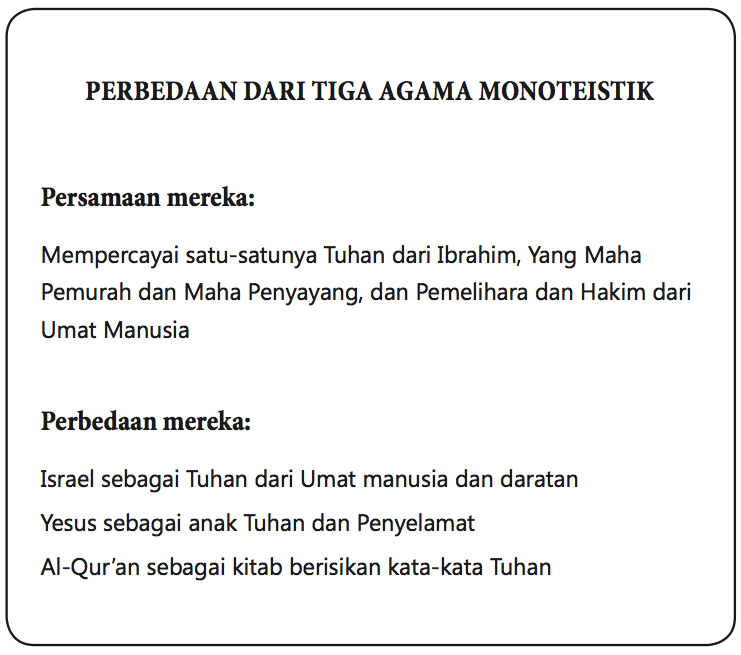

Ciri-ciri khusus dari ketiga agama tersebut adalah mereka mempunyai persamaan akan hal-hal yang harus dilindungi di mana persamaan tersebut berarti juga perbedaan mereka.

Apakah persamaan Yahudi, Kristen, dan Islam?

Keyakinan terhadap satu-satunya Tuhan Abraham, Pencipta yang

agung dan pemurah, Pelindung dan Hakim umat manusia. Mereka butuh figur agama, kitab normatif dan standar etika.

Apakah perbedaan Yahudi, Kristen dan Islam?

Yahudi: Israel adalah Tuhannya manusia dan tanah (penting untuk Israel)

Kristen: Yesus Kristus adalah adalah Tuhan dan Roh Kudus.

Islam: Al-Qur’an adalah pesan Allah sekaligus kitab Allah.

Kesimpulan dari persamaan dan perbedaan ketiga agama itu

adalah:

Originalitas dari jaman dulu

Kontinuitas mulai dari jaman dulu sampai sekarang

Identitas terlepas dari perbedaan bahasa, masyarakat, budaya, dan bangsa.

Inti dan dasar keyakinan itu tercetak dalam sejarah dan diaplikasi-kan sesuai dengan tuntutan jaman. Toynbee: tantangan dan respons! Bagi ahli agama, ahli sejarah dan yang lainnya, penting untuk meng- gabungkan sistematika agama dengan kronologi sejarah karena tanpa adanya penggabungan, sistematika agama tidak akan mempunyai dasar yang meyakinkan.

Pengaruh Perubahan Besar yang Membingungkan dan Menggelisahkan

Sering kali konstelasi baru pengaruh perubahan besar yang membingungkan dan menggelisahkan tentang masyarakat, komunitas keyakinan, pendeklarasian keyakinan, dan refleksi keyakinan muncul dalam sejarah ketiga agama tersebut. Konstelasi itu dipahami sebagai satu kesatuan dan mempunyai pusat yang sama. Dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam sejarah perubahan besar ini benar-benar dramatis. Dalam merespons tantangan baru dan besar di sejarah dunia, komunitas keyakinan (dalam agama Kristen dan Islam),yang awalnya kecil kemudian tumbuh berkembang menjadi besar dan mengalami beberapa rangkaian perubahan keagamaan. Saya mempelajari konsep ini dari sejarawan ilmu pengetahuan Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul “Struktur Revolusi Ilmiah” (1962): Apa yang berubah di Revolusi Copernican? Bulan, matahari, bintang tetap sama. Tapi kita yang berubah: cara kita memandang mereka, cara kita memandang dunia. Paradigmanya: Seluruh konstelasi keyakinan, nilai, teknik, dan lain sebagainya, diterapkan oleh komunitas keyakinan yang sama.” Awalnya saya mengaplikasikan teori paradigma pada gereja lalu kemudian ke agama-agama lainnya. Apa yang berubah pada Reformasi? Tuhan, Yesus Kristus, atau Roh Kudus tetaplah sama. Yang berubah adalah pandangan dari pemeluknya: paradigma, modelnya.

Analisa historis tentang paradigma agama diperuntukkan untuk pengetahuan. Analisa paradigma memudahkan transformasi struktur sejarah: dengan memusatkan perhatian pada dasar dan variabel yang kukuh pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, perubahan- perubahan besar di sejarah dunia dan perubahan-perubahan besar dalam suatu agama akan dapat dengan mudah dijelaskan.

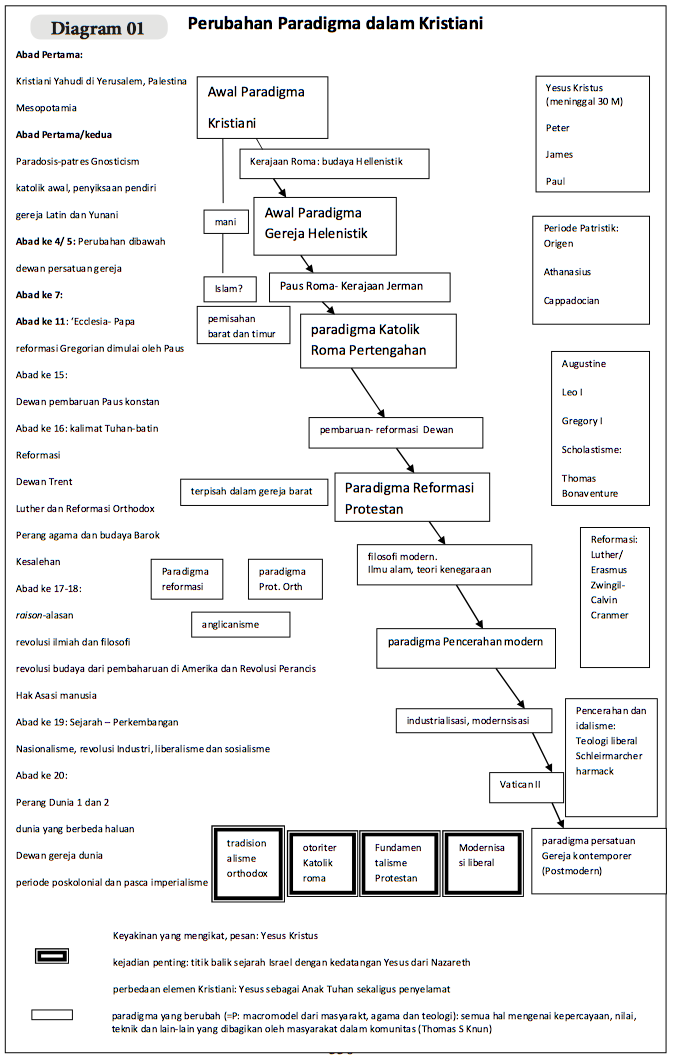

Jadi sistematis sejarah tentang analisa konstelasi perubahan secara keseluruhan harus disepakati. Dalam buku saya, Agama Kristen,saya membahas tentang paradigma makro dalam sejarah

A. Agama Kristen (bandingkan diagram): Sekarang saya membahas

tentang garis besar diagram:

-

paradigma kehancuran agama Yahudi di awal munculnya agama Kristen;

-

Paradigma Hellenistic tentang penyatuan cabang-cabang Gereja Kristen pada jaman dulu;

-

Paradigma Katolik Roma jaman abad pertengahan;

-

Paradigma Protestan tentang Reformasi;

-

Paradigmaorientasimoderntentangalasandanperkembangan;

-

Paradigma penyatuan cabang-cabang Gereja Kristen tentang postmodern?

Hans Kung: Situasi Keagamaan Sekarang

Judaism, London (SCM Press) 1992; New York (Crossroad) 1992.

Christianity, It’s Essense and History, London (SCM Press) 1995;

New York (Continuum) 1995

Islam, London (One World) 2006 (in preparation)

Pemahaman Pertama (Lihat Diagram 01): Setiap agama tidak berdiri sendiri-sendiri dan tidak berubah. Sebaliknya, agama berubah dan terkadang perubahan itu membingungkan dan membuat kekacauan. Pemahaman pertama adalah paradigma itu dapat berlaku hingga masa kini dan itu sangat bermanfaat bagi Yahudi dan Islam. Dalam diagram digambarkan dengan garis sambung (tidak putus-putus). Sebaliknya, paradigma lama atau ilmu pengetahuan “yang sebenarnya”( misalnya Ptolemy) dapat secara empiris disanggah atau dibenarkan dengan bantuan ilmu matematika dan percobaan-percobaan. Tapi dalam bidang agama (dan juga seni), segala sesuatunya berbeda: pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keyakinan, moral dan ritual (misalnya antara Roma dan Gereja Timur atau antara Roma dan Luther) tidak bisa dijawab dengan matematika atau percobaan-percobaan. Paradigma- paradigma lama dapat berjalan selaras dengan paradigma-paradigma baru.

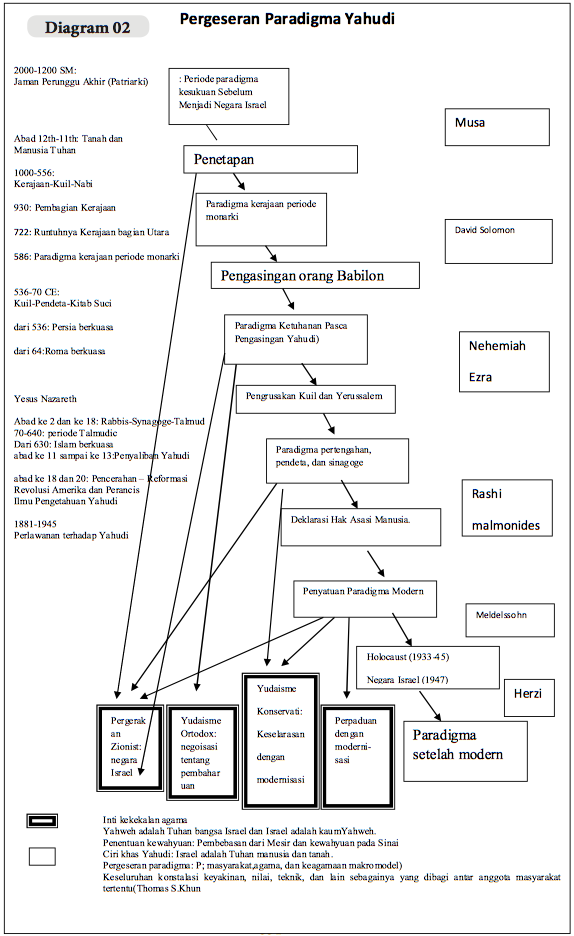

B. Sama halnya dalam agama Yahudi, saya juga membahas tentang

paradigma makro dalam sejarah agama Yahudi (bandingkan diagram):

-

Paradigma kesukuan sebelum terbentuknya suatu negara;

-

Paradigma kerajaan: periode monarki;

-

Paradigma pemimpin agama

-

Paradigma jaman pertengahan: pendeta Yahudi dan sinagoge

-

Paradigma modern: Asimilasi

-

Paradigma penyatuan tentang postmodern?

Pemahaman Kedua (Lihat Diagram 02): Adanya paradigma- paradigma yang ada berikut dengan perbedaan-perbedaan mereka sangatlah penting untuk menilai situasi suatu agama. Ini adalah pemahama kedua. Mengapa? Sekarang ini orang-orang yang beragama sama hidup di dalam paradigma yang berbeda. Mereka dibentuk oleh kondisi-kondisi dasar dan masalah-masalah mekanisme historis. Misalnya, penganut Katolik yang menerapkan hidup spiritual di abad ketiga belas. Ada pula beberapa perwakilan Orthodox Timur yang juga menerapkan hidup spiritual di abad keempat/kelima. Dan untuk beberapa pengikut Protestan mereka hidup biasa, tidak sealim penganut Kristen Katolik.

Keberadaan paradigma-paradigma itu menjelaskan pada kita bahwa dalam agama Yahudi dan Islam orang-orang hidup dalam paradigma yang berbeda-beda.

Hal itu sama halnya dengan keinginan orang Arab yang masih bermimpi tentang bersatunya orang Arab dalam satu bangsa Arab yang besar (Pan-Arabisme). Sedangkan orang lain lebih ingin melihat orang Arab menjadi satu ikatan, bukan dalam keAraban mereka tapi dalam Islam (Pan-Islamisme). Beberapa penganut Yahudi Ulta-Ortodox melihat keidealan agama mereka di agama Yahudi abad pertengahan dan menolak Israel. Sebaliknya banyak kaum Zionis berusaha keras mewujudkan kerajaan David dan Solomon yang hanya berdiri beberapa dekade saja.

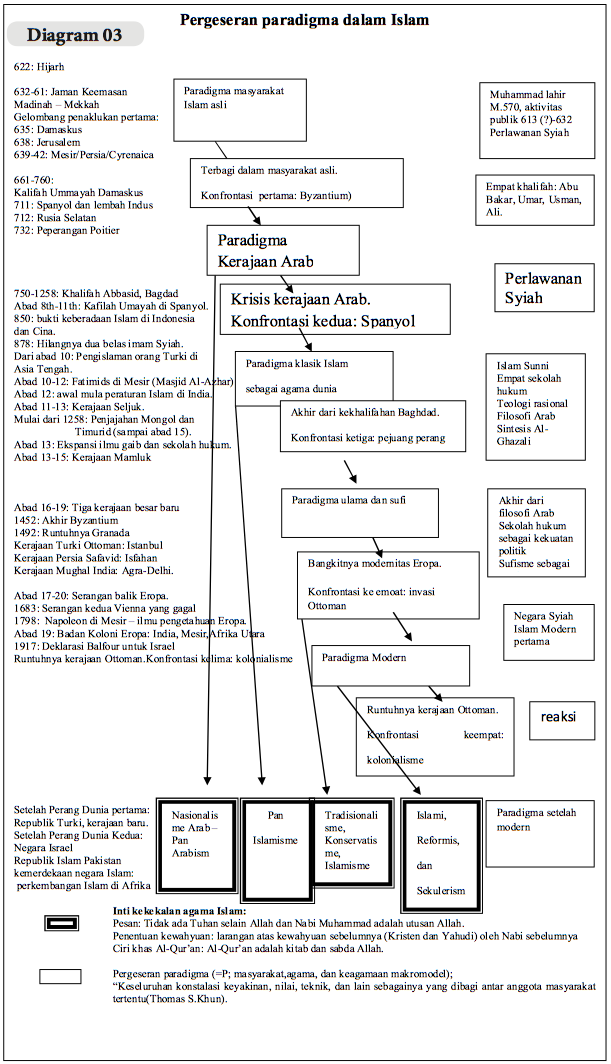

C. Dalam buku saya tentang Islam yang akan diterbitkan pada bulan

Oktober 2006 oleh penerbit Oneworld, Oxford. Saya juga menjelas-

kan paradigma makro dalam sejarah Islam (bandingkan diagram):

-

paradigma komunitas Islam orisinil;

-

paradigma kerajaan Arab;

-

paradigma klasik Islam sebagai agama dunia;

-

paradigma Islam tentang modernisasi

-

paradigma penyatuan tentang postmodern?

Pemahaman ketiga (Lihat Diagram 03): Tampaknya adanya para- digma-paradigma baru inilah yang menjadi sumber konflik dalam agama dan antaragama. Juga menjadi penyebab adanya perbedaan trend, ketegangan, perselisihan dan perang. Pemahaman ketiga yang muncul adalah, untuk agama Yahudi, Kristen, dan Islam pertanyaan utamanya adalah: bagaimana reaksi-reaksi agama itu terhadap Jaman Pertengahan (setidaknya agama Kristen dan Islam memandang Jaman Pertengahan itu sebagai jaman keemasan). Dan bagaimana reaksi agama-agama itu terhadap modernisasi? Setelah Reformasi, agama Kristen harus mengalami pergeseran paradigma, yaitu Pencerahan. Agama Yahudi mengalami Pencerahan setelah Revolusi Prancis dan Napoleon. Dan konsekuensinya, agama Yahudi juga mengalami reformasi agama. Namun Islam tidak mengalami reformasi agama. Oleh karenanya Islam juga mengalami masalah menghadapi modernisasi berikut komponen-komponennya: kebebasan beragama, hak asasi manusia, toleransi, dan demokrasi.

Tantangan-tantangan Masa Kini

Mungkin Anda pernah mengalami hal ini sebelumnya:

Banyak penganut Yahudi, Kristen, dan Islam yang memahami konten paradigma modern dapat bergaul dengan baik dengan penganut agama lain dibandingkan dengan penganut yang seagama namun berpahaman pada konten paradigma yang berbeda. Sebaliknya, penganut Katolik Roma yang hidup di Abad Pertengahan dapat memahami moralitas seksual dengan elemen “pertengahan” agama Islam dan Yahudi (seperti yang diungkapkan di konferensi PBB di Kairo pada tahun 1994 tentang populasi).

Mereka yang menginginkan rekonsiliasi dan perdamaian tidak akan bisa menghindari paradigma analisa kritik-diri. Oleh karenanya mungkin untuk menjawab pertanyaan seperti ini: Di manakah dalam sejarah agama Kristen (ataupun agama-agama lainnya) yang tidak berubah dan yang berubah, di manakah kontinuitas dan diskontinuitas, yang setuju atau yang tidak setuju? Ini adalah pemahaman keempat. Yang harus dilindungi adalah inti, pusat, dan dasar dari suatu agama. Kepercayaan yang teguh kepada semangat Kristus, hukum pem- bujangan: variabel. Yang tidak harus dilindungi adalah segala sesuatu yang sejak awal dipandang tidak penting. Semua variabel-variabel dapat dihilangkan (atau sebaliknya dapat dikembangkan) jika memang diperlukan.

Jadi demi mengatasi kebingungan tentang masalah keagamaan, khususnya di era globalisasi, dibutuhkan analisa paradigma untuk menghadapi orientasi global. Sering kali kita dibingungkan dengan perwujudan hubungan internasional, hubungan antara Barat dan Islam, dan juga hubungan antara agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Di sini pilihannya jelas: perang antaragama, perselisihan peradaban, perang antarbangsa atau dialog yang mengarah pada perdamaian antarbangsa- bangsa. Menghadapi ancaman bagi seluruh umat manusia, daripada membangun kebencian dan menyebarkan hawa balas dendam, alangkah baiknya jika kita merobohkan dinding prasangka dan membangun jembatan dialog khusus yang benar-benar mengarah pada Islam.

Kontribusi Tiga Agama untuk Etika Global

Sangatlah penting untuk membangun jembatan dialog untuk menjembatani ketiga agama tersebut. Karena manusia berkembang mulai dari wujud binatang sampai menjadi manusia. Manusia juga belajar bagaimana berperilaku peri kemanusiaan dan bukan berperilaku sebaliknya. Namun demikian manusia tidak dapat lepas dari dorongan nafsunya, yang menampakkan diri mereka sebagai binatang buas. Dan mereka terus berjuang untuk mewujudkan diri mereka sebagai manusia, bukan binatang.

Oleh karena itu di setiap agama, terdapat perintah filosofis dan ideologis yang masih berlaku hingga saat ini:

- “Kamu tidak boleh membunuh—atau menyiksa,menyakiti, memer- kosa”, atau istilah positifnya adalah: “Hormatilah hidup orang lain”. Itu adalah komitmen pada anti kekerasan dan menghormati segala bentuk kehidupan.

- “Kamu tidak boleh mencuri—atau mengeksploitasi, menyuap, ko- rupsi atau istilah positifnya adalah: Buatlah kesepakatan yang jujur dan adil.” Ini adalah komitmen pada solidaritas keteraturan ekonomi dan .

- “Kamu tidak boleh berbohong—atau menipu, memalsu, memani- pulasi”, atau istilah positifnya adalah: “Berbicara dan bertindaklah dengan jujur.” Ini adalah komitmen pada toleransi dan kejujuran.

- Dan akhirnya,”Kamu tidak boleh melakukan kekerasan seksual, memalukan atau merendahkan pasangan hidupmu” atau istilah positifnya adalah: “Hormatilah dan cintailah satu sama lain”. Ini adalah komitmen pada persamaan hak dan hubungan antara pria dan wanita.

Empat etika yang ditemukan di Patanjali, penemu Yoga, atau di Kitab agama Buddha, Kitab Injil Yahudi, Kitab Perjanjian Baru dan Kitab Al- Qur’an, berdasarkan pada dua prinsip dasar etika:

- Pertama-tama adalah Golden Rule (Peraturan Wajib) yang dikatakan beberapa abad sebelum Masehi oleh Konfusius dan dikenal di seluruh agama-agama besar: “Jangan melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan oleh orang lain pada Anda.” Meskipun peraturan ini sederhana, tapi sangat membantu untuk mengambil keputusan di saat-saat yang sulit.

- Golden Rule itu didukung oleh peraturan kemanusiaan, yang sama sekali tidak diulang-ulang dengan cara yang berbeda: “Setiap manusia, baik itu tua maupun muda, lelaki atau wanita, normal atau cacat, Kristen, Yahudi atau Muslim harus memperlakukan sesamanya dengan cara berperikemanusiaan, bukan sebaliknya.” Kemanusiaan tidak dapat dibagi.

Jadi jelaslah bahwa etika global bukan berarti harus menjadi sistem etika seperti sistem etika Aristotle, Thomas Aquinas atau Kant (“etika”). Tapi etika global menjadi nilai-nilai, kriteria, dan sikap dasar etika yang membentuk keyakinan moral pribadi manusia dan lingkungannya.

Tentu saja etika ini bertentangan dengan fakta: perintah kema- nusiaan tidak dipenuhi tapi harus diingat sepanjang waktu. Tapi, seperti yang diungkapkan Kofi Annan dalam Perkuliahan tentang Etika Global di Tubingen pada tahun 2003: “Tapi jika menyalahkan suatu agama karena kesalahan tindakan atau perkataan penganutnya itu salah, maka menganggap nilai-nilai tertentu sebagai nilai universal hanya karena beberapa kelompok orang tidak dapat menerimanya dengan lapang dada itu juga suatu kesalahan.”

Saya akan membuat kesimpulan seperti kesimpulan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam pidatonya: “Apakah kita masih mempunyai nilai-nilai universal? Ya, kita masih mempunyai nilai-nilai universal, tapi sebaiknya kita tidak mengabaikan nilai-nilai universal itu begitu saja.

- ・Nilai-nilai universal itu harus dipikirkan

- ・Nilai-nilai universal itu harus dibela

- ・Nilai-nilai universal itu harus diperkuat”

Dan dalam diri kita sendiri kita harus menemukan keinginan untuk menjalani kehidupan berdasarkan pada nilai-nilai yang kita nyatakan sebagai nilai universal, baik itu kehidupan pribadi kita, kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan juga kehidupan kita di dunia.

KEKRISTENAN SEBAGAI FAKTOR

DALAM POLITIK GLOBAL

Makalah Dipresentasikan oleh

Profesor Hans Kung

Profesor Emeritus, Universitas Tubingen, Mei 2007

TERDAPAT lebih dari satu agama Kristen, sama halnya terdapat lebih dari satu agama Yahudi dan lebih dari satu agama Islam. “Agama Kristen” yang berbeda berasal dari konstelasi sejarah yang berbeda. Konstelasi sejarah tersebut mempunyai bentuk dan efek politik yang berbeda pula: Katolik Roma, Ortodoks, Kristen Reformasi. Tapi agama Kristen pada khususnya harus dilihat dari konteks agama lain karena ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan untuk semuanya.

Pernyataan awal tentang agama sebagai faktor di politik global

1. Agama dan Takhyul harus dibedakan:

- Kritik yang dilontarkan oleh Marxist tentang agama telah membedakan agama dengan takhayul. Namun, agama tidak dikenal sebagai otoritas mutlak untuk segala sesuatu yang relatif, kondisional dan otoritas untuk manusia. Tetapi otoritas itu diperuntukkan untuk Kemutlakan itu sendiri, atau tradisi kita menyebutnya sebagai “Tuhan”. Tuhan itu disembah tidak hanya oleh kaum Yahudi dan Kristen tapi juga oleh Muslim. Umat Hindu menyebut Tuhan dengan nama Brahman, umat Hindu menyebut dengan Tuhan, dan orang Cina menyebutnya dengan Heaven atau Dao. Segenap penganut agama-agama tersebut menyebut Tuhan dengan konsep mereka sendiri-sendiri.

- Sebaliknya, takhayul disebut sebagai otoritas mutlak untuk sesuatu yang relatif dan tidak mutlak. Takhayul mendewakan benda-benda (uang, kekuatan, dan sex). Atau juga mendewakan orang (Stalin, Hitler, Mao, Pemimpin Negara dan juga Paus). Takhayul juga mendewakan organisasi manusia (Partai dan Gereja). Oleh karena itu pendewaan terhadap seseorang juga merupakan bentuk dari takhayul! Namun tidak semua takhayul itu agama karena terdapat pula bentuk takhayul yang modern. Sebaliknya tidak semua agama itu takhayul; karena ada agama yang benar-benar merupakan suatu agama. Tapi agama apa pun dapat berubah menjadi takhayul jika agama itu menjadikan sesuatu yang tidak penting menjadi penting, atau mengubah sesuatu yang relatif menjadi sesuatu yang mutlak.

2. Kebebasan Beragama Dimiliki oleh Yang Yakin terhadap

Agama dan Yang tidak Yakin terhadap Agama:

- Tidak seorang pun baik secara fisik maupun moral dipaksa untuk menerima agama atau ideologi tertentu. Setiap orang harus diizinkan untuk meninggalkan atau berpindah agama. Artikel 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menjelaskan hal itu. Kebebasan untuk penganut ateis tidak selalu ada: tapi ateis harus tetap diberikan kebebasan untuk berpikir, berpendapat dan berpropaganda bahkan di negara yang berlandaskan pada agama. Dan kebebasan untuk pemeluk suatu agama pun juga tidak selalu ada: tapi penganut-penganut suatu agama harus tetap diberikan kebebasan berpikir, berpendapat dan berpropaganda di semua negara baik itu negara yang sekuler, sosialis, Islam atau orientasi- orientasi yang lain.

3. Agama apa pun dapat disalahgunakan dan dieksploitasi secara politik:

- Pada masa sekarang ini agama muncul sebagai agen politik global. Memang benar adanya bahwa agama sering kali menunjukkan sisi perusakan dalam sejarah. Agama-agama telah menstimulasi dan melegitimasi kebencian, kekerasan dan perang. Tapi dalam banyak kasus agama-agama itu juga menstimulasi dan melegitimasi pemahaman, rekonsiliasi, kolaborasi dan perdamaian. Dalam bukunya tentang potensi agama demi mewujudkan perdamaian, Dr. Markus Weingardt telah menginvestigasi enam studi kasus dan lebih dari tiga puluh contoh mediasi konflik berbasiskan pada agama. Dan pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1990an, Dr. Gunther Gebhardt menekankan pentingnya pendidikan untuk mewujudkan perdamaian dalam gerakan perdamaian keagamaan. Pada dekade belakangan ini, di segenap penjuru dunia sedang digalakkan dialog antaragama dan kolaborasi antaragama pun juga telah berkembang. Dalam dialog- dialog tersebut tokoh-tokoh masing-masing agama menengarai bahwa pernyataan-pernyataan etika dasar mereka mendukung dan memperdalam nilai etika sekuler yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1993 di Parlemen Agama Dunia di Chicago, terdapat lebih dari dua ratus perwakilan dari seluruh agama di dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mendeklarasikan konsensus mereka yang berdasarkan pada nilai etika, standar, dan sikap yang telah disepakati sebagai dasar untuk etika global.

4. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam Dipandang Sebagai Agama

yang Erat Kaitannya dengan Kekerasan:

- Agama Yahudi, Kristen, dan Islam dipandang sebagai agama yang erat kaitannya dengan kekerasan karena ketiganya adalah agama “monotheistic”. Berbeda halnya dengan agama Buddha sebagai agama “non-theistic”. Mungkinkah itu karena dalam masing-masing agama sudah terdapat nilai-nilai kekerasan, karena ikatan mereka hanya kepada satu Tuhan, karena agama monotheis itu tidak toleran dan siap kapan pun melakukan kekerasan?

- Tapi kita harus mencatat bahwasanya agama ada sejak diciptakannya manusia. Dan kekerasan ada sejak manusia dicipta- kan. Dari generasi ke generasi manusia selalu menguji norma- norma etika untuk membuktikan bahwasanya mereka menentang kekerasan.

- Namun perkembangan jaman dan agama telah melegitimasi perang yang disebut sebagai “perang suci” yang dilakukan oleh sekelompok misionaris yang mengatasnamakan dewa. Apakah perang itu atas nama satu Tuhan atau lebih dari satu Tuhan tidaklah penting. Tentu saja akan salah kaprah jika mengatakan bahwa semua perang yang dilakukan oleh umat Kristen berlandaskan pada motivasi agama. Ketika penjajah kulit putih di Amerika Selatan dan Amerika Utara dan di Australia membunuh ribuan suku Indian dan Aborigin, ketika penjajah Jerman membunuh ratusan Hereros, ketika tentara Inggris menembaki demonstran-demonstran India, tentara Israel di Lebanon dan Palestina membunuh ratusan rakyat sipil, atau pasukan Turki yang membunuh ratusan rakyat Armenia, maka tindakan-tindakan itu tidak dapat disebut sebagai percaya pada satu Tuhan atau tidak pula dapat disebut sebagai Perang Dunia kedua.

5. Masing-masing Agama harus Mencerminkan Tradisi Keagamaannya:

- Pada saat manusia dapat menghancurkan peradaban mereka sendiri dengan menggunakan teknologi, semua agama khususnya agama Yahudi, Kristen, dan Islam yang sering kali agresif harus benar-benar menghindari perang dan menyebarkan perdamaian. Maka di sini perbedaan arti masing-masing tradisi pun tidak dapat dihindari. Ada dua hal yang mendasari:

- Pertama: Kata-kata dan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada peperangan dalam tradisi seseorang harus diinterpretasikan berdasarkan pada sejarah dan situasi pada saat itu tanpa membuat pengecualian. Itu berlaku bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam:

-

- ・“Perang Yahweh” yang kejam dan pernyataan penuh dendam di Kitab Injil Yahudi dapat dipahami melalui situasi dibuatnya pernyataan tersebut dan dari situasi pembelaan diri melawan musuh-musuh yang superior.

-

- ・Pengabar Injil dan “pejuang-pejuang perang” dihukum karena membela ideologi gereja di Awal dan Abad Pertengahan.

-

- ・Panggilan untuk berperang di Al-Qur’an menggambarkan situasi nyata Nabi Muhammad Saw. di Madinah dan karakter surat-surat yang diturunkan di Madinah. Panggilan berperang melawan politeistik Mekkah tidak dapat diartikan sebagai membenarkan penggunaan kekerasan secara prinsipil.

- Kedua: kata-kata dan berbagai tindakan yang mampu menciptakan perdamaian di setiap tradisi harus dicermati dengan seksama agar bisa menjadi dorongan positif di masa kini. Prinsip- prinsip etika berikut dalam konteks perang serta perdamaian harus diperhatikan untuk membantu mewujudkan ketertiban dunia.

-

- ・Perang-perang di abad 21 juga tidak suci, adil ataupun bersih. Mengingat begitu banyaknya korban jiwa manusia, begitu besarnya kerugian sarana prasarana, warisan budaya, serta kerusakan ekologi lingkungan, bahkan perang-perang modern juga tidak bertanggung jawab, misalnya ‘perang Yahweh’ (Sharon), ‘perang Salib’ (Bush), dan ‘Jihad’ (al-Qaida).

-

- ・Perang bukanlah sebuah priori yang tidak bisa dihindari: diplomasi yang lebih terkoordinasi, didukung oleh kontrol senjata yang efisien pasti bisa menghindarkan perang di Yugoslavia serta kedua Perang Teluk.

-

- ・Kebijakan yang tidak etis tentang berbagai kepentingan nasional—misalnya tentang cadangan minyak atau tentang hegemoni negara-negara Timur Tengah—berimbas pada ting- kat kompleksitas perang.

-

- ・Pasifisme absolut, di mana perdamaian adalah tujuan ter- tinggi, sehingga segalanya harus dikorbankan, secara politis tidak mungkin bisa terwujud dan bahkan tidak bisa dipertang- gungjawabkan sebagai prinsip politik. Hak untuk membela diri secara tersurat telah ditegaskan dalam Pasal 51 di Piagam PBB. Dengan kata lain, perdamaian dengan harga apa pun, katakanlah jika ada ancaman Holocaust atau genosida baru, adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Diktator megalomania serta pembunuh massal (seperti Stalin dan Hitler) harus dilawan.

-

- ・Tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dipertang- gungjawabkan di hadapan Mahkamah Internasional, dan diharapkan administrasi Amerika, seperti yang diterapkan di era George W. Bush, pada akhirnya akan mendukung sesuai tradisi terbaik Amerika.

- Berikutnya, saya akan membahas secara spesifik berbagai peran dari Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja-Gereja Protestan dalam dunia politik.

Gereja Katolik Roma sebagai Sebuah Faktor Politik

Pandangan Roma tentang Kristianitas (yang umumnya dirujuk sebagai pandangan Katolik) sudah dipersiapkan sejak abad ke-empat/ lima, secara teologi oleh Augustine, dan secara politis oleh para Paus Roma, setelah kekaisaran dikuasai oleh Konstantinopel. Baru di abad ke-11, kebijakan tersebut diterapkan oleh para Paus dalam Reformasi Gregorian (Paradigma III), dengan menggunakan pemalsuan Pseudo- Isidoran. Yang menjadi tonggak utama visi Roma ini adalah Uskup Roma dan Paus, yang, dengan mengatasnamakan Tuhan dan Yesus Kristus, menyatakan hak universal dan absolut untuk memimpin gereja (dan selama beberapa waktu menyatakan berhak untuk mengatur masyarakat secara keseluruhan): keduanya dianggap memiliki kompetensi normatif untuk menginterpretasikan doktrin dan otoritas legislatif, eksekutif, serta yudisial dalam berbagai segi kehidupan gereja.

Bahkan sejak abad ke-11, pernyataan hak kekuasaan absolut ini (dan tentunya dibarengi dengan faktor-faktor lain) telah memunculkan adanya konflik (misalnya ‘Kontroversi Pelantikan’) dengan kekaisaran Jerman, serta menjadikan terpecahnya gereja Latin di Barat dengan Gereja Ortodoks di Timur; kemudian di abad ke-16 memunculkan perpecahan gereja di Barat menjadi gereja Reformasi dan gereja Kontra-Reformasi; dan akhirnya, pada abad 19/20, memunculkan adanya polarisasi, hingga pengucilan. Dan memang, konflik hierarki yang berorientasi pada Roma dan para pengikut Katolik serta pendeta Kristen ini, semuanya telah tercermin dalam teologi.

Di paruh kedua abad 20, Dewan Vatikan Kedua dalam praktiknya mengadopsi berbagai isu utama baik dalam Reformasi (P IV) maupun modernitas (P V), akan tetapi berbagai kompromi dan tindakan setengah hati yang lakukan oleh Kuria Romawi dalam berbagai bidang menjadi alasan tidak terwujudnya visi Gereja Katolik yang konsisten di abad ke-20. Masalah kolegial antara Paus dan Uskup yang diputuskan di tahun 1965 sebagai penyeimbang dari definisi Uskup Agung oleh Dewan Vatikan Pertama (1870) diacuhkan oleh Kuria Romawi setelah Dewan Vatikan Kedua dan absolutisme ke-Paus-an kembali dikukuhkan dan diagung-agungkan dengan bantuan media masa.

Hampir di seluruh dunia, Gereja Katolik tetap menjadi kekuatan spiritual, dan merupakan kekuatan yang sangat besar, yang bahkan tidak bisa dibasmi oleh Nazi-isme, Stalin-isme, dan Mao-isme. Terpisah dari besarnya organisasi ini, di berbagai belahan dunia, ia juga memiliki basis yang unik dalam hal keluasannya, baik berupa komunitas, rumah sakit, sekolah, serta lembaga-lembaga sosial, di mana berbagai aktivitas kebaikan yang tak terhingga jumlahnya berhasil dilaksanakan tak peduli besarnya kesulitan yang menghadang; di mana banyak pastur mendedikasikan hidupnya untuk membantu para jemaatnya baik pria maupun wanita, di mana tak terhitung jumlah penganut yang mengabdikan diri membantu anak-anak, orang tua, serta orang- orang miskin dan kurang beruntung lain. Ini merupakan komunitas dunia dari penganut Katolik yang memiliki komitmen tinggi. Dan komitmen tersebut selalu terbukti efektif secara politis: dalam banyak situasi penindasan dan ketidakadilan, adalah komitmen para penganut Kristen taat yang memungkinkan terjadinya perubahan—yang kadang harus mereka bayar dengan nyawa. Berbagai kelompok serta individu penganut Katolik memainkan peran penting dalam menggulingkan kediktatoran di Amerika Selatan dan Filipina.

Akan tetapi, sejarah Gereja Katolik, seperti halnya institusi- institusi lain, juga bersifat ambivalen. Kita semua tahu bahwa dibalik sebuah organisasi yang efisien, seringnya terdapat alat kekuasaan dan keuangan yang dioperasikan dengan cara-cara yang duniawi. Dibalik statistika yang hebat, dan berbagai peristiwa dan tata ibadah megah yang melibatkan sejumlah besar penganut Katolik, seringnya hal ini dibarengi dengan tradisi Kristen yang dangkal dengan substansi yang buruk. Kerap kali, seperangkat fungsionaris yang selalu mendambakan posisi di Roma, yang patuh kepada ‘atasan’ tapi sewenang-wenang kepada pihak ‘di bawah’-nya, menemukan jalan menuju hierarki yang lebih tinggi. Sebuah teologi ilmiah yang mana sejarah telah mencatatnya sebagai authoritarian dan tidak berdasarkan injil umumnya ditemukan dalam sebuah sistem tertutup yang bersifat doktrin dan dogmatis. Selain itu, kesuksesan budaya Barat yang sering dielu-elukan secara berlebihan ini selalu diiringi dengan sekularisasi dan penyimpangan dari tugas- tugas spiritual yang seharusnya.

Pelayanan pastoral Uskup Roma ke gereja-gereja bisa berhasil dan berarti jika ia dilakukan dengan tanpa pamrih, seperti yang dicontohkan oleh rasul Peter. Sehingga tidak akan ada yang mempermasalahkan fakta bahwa ke-Paus-an telah bekerja keras untuk mempertahankan kekuatan, kesatuan dan kebebasan dari, setidaknya, gereja-gereja di Barat. Sistem Roma juga telah terbukti lebih efisien dari pada sistem aliansi gereja dari gereja-gereja di Timur. Hingga saat ini, jika Paus memiliki kredibilitas, ia akan bisa berbicara hingga menyentuh hati nurani seluruh manusia di dunia sebagai otoritas moral. Akan tetapi peran spiritual politis ganda dari Vatikan sebagai pemerintah gereja dan sebagai negara yang berkedaulatan sangat bersifat ambivalen. Gabungan yang bersifat merusak dari keduanya terlihat jelas saat Vatikan berusaha menjadikan ide-ide moralnya sebagai kebijakan, misalnya dalam menghadapi isu seperti AIDS atau kontrol kelahiran. Konferensi Populasi Dunia di Kairo tahun 1994 bisa menjadi salah satu contohnya.

Dengan kata lain, kelemahan dan cacat dalam sistem Roma sudah jelas, dan hal ini sangat membatasi pengaruh Paus, bahkan dalam ‘ranah kekuasaannya’ sendiri. Telah banyak penganut Katolik yang mempertanyakan klaim kekuasaan Roma, mereka menyatakan bahwa sekali lagi sistem Roma menyimpang dari tugas dan perintah utama Kristen dan gereja. Sejak Abad Pertengahan, sisi negatif tersebut telah jelas terlihat. Sejak saat itu, telah ada berbagai keluhan mengenai:

- Sikap otoriter dan tak pernah salah dalam hal dogma dan moralitas

- Pembebanan terhadap kaum awam, pendeta dan gereja-gereja lokal, hingga ke hal-hal kecil yang sangat rinci

- Keseluruhan kekuasaan absolut yang telah ter-fosilisasi, yang lebih berorientasi pada kekaisaran Roma dari pada rasul Peter, seorang nelayan sederhana dari Galilee.

Oportunitas Gereja Katolik: dari perspektif Roma, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat gereja-gereja yang rapuh dibalik megahnya wajah Gereja Katolik. Jutaan penganut Katolik yang berkumpul di gereja di berbagai kesempatan bisa memberikan kesan yang sangat bisa menipu tentang kekuatan keyakinan dalam diri yang menyatukan gereja-gereja Katolik sebagai kesatuan multinasional berbasis agama yang signifikan di dunia. Di Roma sendiri, terdapat pemikiran bahwa reformasi dalam gereja yang didambakan oleh banyak pihak tidak akan mampu memajukan Gereja Katolik menjadi lebih baik dari pada gereja- gereja Protestan, yang mana semua telah memenuhi tuntutan reformasi ini tapi tidak menunjukkan hasil yang lebih baik. Alih-alih, gereja lebih memilih untuk berkembang berdasarkan inti kehidupan positif yang ia miliki, di mana pendorong terbesarnya merupakan kekuatan diri yang didapatkan dengan cara melihat kepada Tuhan dan menjumpai Yesus Kristus.

Dari perspektif ekumenis (umum), hanya masalah waktu untuk melihat pentingnya menegaskan perlunya agar gereja lebih fokus pada hakikat Kristianitas—Tuhan dan Yesus Kristus. Akan tetapi Karena kampanye ajaran-ajaran injil yang diawali oleh John Paul II beberapa dekade lalu diwarnai oleh isu-isu dogmatis dan tuntutan moral lama, serta dalam praktiknya merupakan kampanye peng-Katolik-an ulang, ia telah gagal: meski telah didukung dengan ribuan dokumen, pidato, dan propaganda media besar-besaran, Paus tidak berhasil meyakinkan mayoritas penganut Katolik tentang pandangannya akan berbagai pertanyaan yang tengah diperdebatkan, khususnya tentang moralitas yang berhubungan dengan seksualitas (kontrasepsi, hubungan seksual pranikah, dan aborsi).

Dalam hal ini, harus ada peringatan agar tidak muncul harapan palsu: para penganut yang pergi ke berbagai even di gereja seharusnya tidak menutupi fakta bahwa di sini, tidak hanya banyak orang yang penasaran dan tengah mencari makna hidup, akan tetapi lebih dari itu, mereka berasal dari penganut Katolik tradisional. Orang-orang muda yang datang kebanyakan berasal dari kaum konservatif ‘movimenti’ yang berasal dari Spanyol, Italia dan Polandia, yang sangat khas akan sifat pemujaan mereka terhadap Paus, dan bukan untuk mengikuti perintah- perintah moral atau untuk menunjukkan komitmen mereka yang tinggi terhadap komunitas gereja di tempat asal mereka. Meskipun telah didoktrin selama beberapa dekade, hanya terdapat minoritas penganut, bahkan dari kalangan mereka, yang mengikuti larangan penggunaan pil dan kondom. Angka aborsi juga tinggi, terutama di negara-negara di mana gereja telah melarang penggunaan pil.

Dogma Helenis-Yunani tradisional dari abad ke-empat/lima, seperti dogma Kontra-Reformasi di abad ke-16, hampir tidak diketahui oleh orang-orang Katolik awam. Terlebih, empat dogma Vatikan yang baru—Konsepsi Tanpa-Cela (1854) dan Asumsi (1870) Maria, Keutamaan yuridiksi dan infalibilitas (sifat tidak pernah salah) ke- Paus-an (1870) juga umumnya diacuhkan, atau dipertanyakan, bahkan di Gereja Katolik. Sehingga, emigrasi besar-besaran dari Gereja Katolik terjadi, khususnya di negara-negara asal Katolik. Terlebih, karena adanya penolakan pernikahan bagi pendeta dan penahbisan pendeta perempuan, dan karena sistem Roma yang otoriter, dalam waktu dekat separuh dari paroki-paroki yang ada di dunia tidak akan lagi memiliki pastur, dan rumah pastur yang telah dibangun selama berabad-abad akan runtuh. Di Amerika Latin, jutaan penganut Katolik telah beremigrasi ke gereja Pantekosta (tidak semua gereja ini dianggap sebagai ‘sekte’) karena mereka telah menemukan pendeta yang menginspirasi dan komunitas yang siap mengabdi di sana.

Kelemahan fundamental dari sistem Roma ini, yang harus dibedakan dari Gereja Katolik, menjadikan rekonsiliasi dengan Gereja

Ortodoks di Timur dan gereja-gereja Reformasi menjadi sulit.

Gereja Ortodok di Timur sebagai Sebuah Faktor Politik

Tak diragukan lagi, Gereja Ortodoks di Timur lebih dekat dengan Kristianitas dalam berbagai aspek. Pondasi paradigma Helenis-Yunani dari gereja Roma kuno (II) sudah ditanamkan oleh rasul Paul selepas paradigma Kristen-Yahudi (I). Gereja awal ini masih belum memiliki pemerintahan terpusat seperti Gereja Katolik Roma di Barat (III). Gereja ini mengizinkan pendeta untuk menikah, meskipun hal ini tidak berlaku bagi para uskup, sehingga keuskupan umumnya berangkat dari perintah biara. Di Gereja Ortodoks, para penganut setia juga menerima Ekaristi dalam dua bentuk, roti dan anggur. Dan Gereja Ortodoks juga telah bertahan melalui berbagai sistem politik, bahkan selama penindasan terakhir di Rusia di bawah rezim Komunis selama tujuh puluh tahun yang memakan ribuan martir. Hal ini dikarenakan tata ibadah serta lagu-lagu himne-nya yang sangat indah yang semuanya akan menyita perhatian bahkan mereka yang berasal dari Barat.

Akan tetapi, kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa perbedaan gereja ortodoks dari kristianitas awal juga sangat jauh. Penganut awam Kristen ortodoks masih sulit membedakan antara tata ibadah perjamuan terakhir Yesus di Byzantin dan di Rusia. Salah satu sisi bahaya gereja Ortodoks ada pada kenyataan bahwa ia merupakan gereja negara, di mana di bawah kaisar, Tsar, atau sekretaris jenderal, gereja bisa menjadi alat negara atau partai. Model simfoni dari negara atau gereja yang muncul di Byzantium jelas menunjukkan ketergantungan Gereja Ortodoks Rusia pada rezim politik masa itu, sebuah ketergantungan yang bahkan masih terlihat hingga saat ini, yang merupakan sebuah tradisi suci kuno. Ia tidak hanya senada dengan gereja negara Muscovite yang dibentuk pada abad ke-15/16, ia juga memiliki akar yang dalam dalam tradisi Byzantium, yang telah ada sejak Kaisar Konstantinopel setelah perubahan Kristianitas di abad ke-empat. Tradisi Byzantin- Slavonic gereja-negara juga menjelaskan mengapa kebanyakan gereja ortodoks tidak percaya akan ide-ide yang muncul tahun 1789an, ide-ide demokrasi, perpisahan antara gereja dan negara, kebebasan berpikir dan beragama, dan lain-lain.

Bahaya ini sangat terlihat dalam nasionalisme modern. Bagi para pengikut di masa pemerintahan Ottoman, selama berabad-abad gereja membentuk kubu pertahanan untuk membentengi memori akan identitas dan kemerdekaan mereka, sehingga gereja memiliki fungsi konstitusi dan legitimasi dari negara. Akan tetapi dalam sejarah Ortodoks baru, ideologi nasionalis yang muncul seringnya malah menjadi penyulut persaingan antaretnik dan bukannya malah meredakan dan menjaganya agar tetap terkontrol. Perkembangan-perkembangan yang muncul di Yugoslavia dulu diduga kuat menerapkan dimensi fanatik tersebut karena selama berabad-abad gereja-gereja di sana telah menanamkan nasionalisme dan bukannya meredakannya: Gereja Katolik mendorong nasionalisme Kroasia, Gereja Ortodoks mendorong nasionalisme Serbia. Tentunya nasionalisme juga muncul di Polandia, Irlandia, dan di berbagai negara Protestan lain. Akan tetapi jika memang ada dorongan dan bahaya dari dunia Ortodoks, sifatnya tidak sekuat otoritarianisme (Katolik Roma) atau subyektivisme (Protestan modern), seperti yang terjadi di Barat, dari pada nasionalisme!

Oportunitas Gereja Ortodoks Timur: dari perspektif Roma, gereja- gereja di timur memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dari Gereja Katolik Roma. Karena kesamaan masa lalu mereka di milenium pertama, keduanya memiliki struktur yang sama: gereja episcopal yang didirikan sebagai penerus para rasul, rantai penerusan yang tak terputuskan dari tangan para uskup dan pendeta. Karena kuatnya identitas dogmatis dan tata ibadahnya, Ortodoksi relatif lebih damai, meskipun tetap saja ada tekanan dari sekularisasi, contohnya dari Uni Soviet lama, yang mengikis semakin banyak orang untuk keluar. Selain itu, masih ada masalah klasik dari gereja autocephalous (gereja-gereja yang memiliki pemimpin tertinggi sendiri): mereka selalu terancam dari ketergantungan politik dan identifikasi diri pada negara, baik di Yunani, Rusia, Serbia atau negara-negara lain. Karena alasan itulah, reuni dengan Gereja Katolik—tentunya di bawah supremasi Roma— akan sangat berguna bagi gereja-gereja Ortodoks, dan hal itu juga merupakan tujuan yang ingin diraih oleh gereja-gereja di kedua sisi. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh orang-orang di Roma.

Akan tetapi, dari perspektif ekumenis, penghapusan atas pengu- cilan satu sama lain dan pemulihan kembali komuni gereja di Ekaristi— yang secara teoretis telah diutarakan setelah Vatikan II tapi tidak di laksanakan dalam praktiknya—akan menjadi tugas pertama. Mengingat perlunya untuk menghormati batasan-batasan serta kesadaran diri gereja Ortodoks, masa yang dilalui bersama Gereja Katolik akan mampu menghindarkan dari bahaya agama nasional atau agama etnik. Terlebih, pondasi antropologi dari martabat manusia, serta hak dan kewajiban manusia akan lebih bisa dikenali dari keyakinan Kristen bersama, sehingga dunia memiliki etika bersama yang bisa diterima universal.

Di sini juga penting untuk memperingatkan agar tidak muncul harapan palsu: semua kesamaan fitur dogma, tata ibadah, dan hukum gereja yang dimiliki oleh Gereja Katolik Roma serta Gereja Ortodoks tidak bisa menutupi fakta bahwa klaim Roma akan keunggulannya di atas gereja Timur yang telah di nyatakan sejak abad ke-11 merupakan penghalang utama dari penyatuan kembali antara gereja-gereja Barat dan Timur, ditambah lagi dengan adanya doktrin infalibilitas yang dinyatakan pada abad ke-19. Ortodoksi memandang dogma-dogma baru ini sebagai penyimpangan yang nyata oleh Gereja Roma, yang tidak selaras dengan Penjanjian Baru dan tradisi Kristen bersama pada milenium pertama. Selain itu, penunjukan yang semena-mena akan uskup Katolik Roma di daerah teritori Rusia setelah terjadinya perubahan politik, di Siberia bahkan juga di Moscow, yang menunjukkan pembangunan hierarki Roma yang setara dengan hierarki Ortodoks, telah memastikan ketakutan gereja Timur akan imperialisme Roma.

Oleh karenanya, kunjungan Paus di Moscow sejauh ini juga tidak diharapkan (tidak pernah ada undangan resmi dari Putin). Dan kunjungan Paus Benedictus XVI ke Keluarga Konstantinopel juga tidak membuahkan kemajuan yang nyata selain pidato dan isyarat-isyarat ekumenis (umum). Alasan lainnya adalah karena Paus juga tidak memberikan indikasi apa pun bahwa keunggulan yurisdiksi masa abad pertengahan—yang sebenarnya hanya muncul dalam teori Roma— tidak akan bisa digantikan oleh keunggulan kependetaan praktis yang bersih dari segala pretensi.

Tentu saja, semua ini tidak mengecualikan kemungkinan adanya aliansi politik antara Roma pertama dan kedua (Konstantinopel) serta ketiga (Moscow) karena berbagai alasan oportunistis. Akan tetapi ini tidak akan menunjukkan adanya kesatuan ekumenis yang sebenarnya, yang pastinya akan didahului dengan adanya pengakuan dari semua pihak gereja dan persekutuan Ekaristi. Aliansi tersebut bahkan mungkin akan bersifat ‘tidak suci’ jika tujuannya adalah untuk melawan demokrasi, kebebasan beragama dan berkehendak, serta menjunjung tinggi martabat wanita (penolakan atas penahbisan wanita); atau untuk melawan protestanisme atau Dewan Gereja Dunia. Aliansi politik seperti itu hanya akan memperkuat kesan bahwa Gereja Ortodoks hanya mewakili hierarki yang ditunjukkan melalui tata ibadahnya, di mana pada praktiknya proklamasi injil menjadi terabaikan, begitu juga dengan kerja ke-pastur-an di masyarakat dan kritik masyarakat.

Gereja Reformasi sebagai Sebuah Faktor Politik

Kekuatan besar protestanisme terletak pada konfrontasinya pada injil yang selalu diperbaharui, dengan pesan Kristen utamanya yaitu bahwa konsentrasi pada injil merupakan inti dari ‘Protestanisme’, dan hal ini sifatnya mutlak dalam Kristen.

Khusus di abad ke-20, orang-orang telah memiliki pengalaman mengejutkan dengan Dewan Vatikan Kedua, Gereja Katolik, yang sepertinya benar-benar terfosilisasi dalam Kontra-Reformasi dan Anti- modernisasi, telah mengambil langkah mendekati gereja-gereja Kristen lain: ia akhirnya telah mengubah paradigmanya tentang Kristianitas Protestan dari pandangan abad pertengahan menuju Reformasi dalam dimensi-dimensi yang sifatnya fundamental, dan tanpa mengorbankan ke-Katolik-annya mereka telah memikirkan cara untuk fokus pada injil dan sehingga memadukan paradigma Protestan Reformasi (P IV). Serangkaian Pikiran utama Protestan yang telah diakui oleh Gereja Katolik, meski baru secara prinsipil dan belum secara praktis di antaranya: pandangan baru tentang Injil, ibadah populer asli dalam bahasa lokal, penilaian ulang terhadap orang awam, asimilasi gereja ke budaya berbeda dan reformasi ketakwaan populer. Akhirnya, perhatian utama Martin Luther, justifikasi pria dan wanita yang berdosa berdasarkan keyakinan saja, saat ini sama-sama dibenarkan oleh teologi Katolik seperti halnya kebutuhan untuk bekerja dan bertindak atas nama cinta oleh teologi Protestan.

Oportunitas Gereja Reformasi: dari perspektif Roma, Protestanisme dunia tengah berada dalam sebuah proses perubahan yang cepat, yang mana bagi banyak orang mungkin terlihat seperti proses pelapukan yang merusak. Gereja-gereja pengakuan klasik dengan cepat menyusut jumlahnya. Mereka telah berhasil menjaga signifikansinya sebagai kendaraan budaya, akan tetapi mereka semakin kehilangan signifikansinya sebagai rumah agama. Berbagai usaha sering ditempuh untuk mengeluarkan gereja dari krisis ini melalui metode-metode manajemen dan pemasaran modern. Akan tetapi daya utama kehidupan gereja, yang menjadi dasar ada dan tidaknya gereja tidak begitu terlihat lagi. Dan semakin gereja meneruskan perannya hanya sebagai faktor budaya dan masyarakat, semakin mereka masuk jauh ke dalam pencerahan radikal, dan mereka pun larut semakin dalam. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh orang-orang Roma.

Sementara dari perspektif ekumenis, adalah sah-sah saja jika gereja-gereja Protestan mempertajam profil mereka dan menyampaikan inti ajaran mereka dengan lebih jelas. Setiap gereja harus menjaga identitasnya dan menjaganya agar tetap menjadi rumah agama. Ia tidak boleh tunduk pada pokok-pokok pencerahan radikal, atau beradaptasi untuk menyesuaikan diri melalui proses peleburan dengan dunia modern. Akan tetapi, kesalahan terbesarnya bukan karena Protestanisme telah mengalami reformasi signifikan (pernikahan pendeta, moralitas seksual yang lebih terbuka, struktur yang lebih demokratis), akan tetapi pada waktu yang sama ia tidak mengatasi masalah miskinnya substansi dan kurangnya profil dengan cukup tegas.

Disini, Roma juga memiliki harapan palsu: gereja seharusnya tidak merantai dirinya kepada tradisinya sendiri saja; ia tidak boleh menaruh teologi abad pertengahan, teologi Reformasi, dan hukum gereja di atas pengakuan atas Yesus Kristus dan ketuhanan Kristus. Selama berabad- abad Roma telah salah beranggapan tentang pemecahan yang terjadi secara terus-menerus akan diikuti dengan kekosongan spiritual dan akhirnya pembubaran Protestanisme. Perbandingan dari teologi Katolik dan Protestan sendiri menunjukkan seberapa sering teologi Katolik telah tertinggal jauh: semua kemajuan penting dalam eksegesis (tafsir teks) pertama kali dibuat dalam teologi Protestan. Protestanisme jauh dari kata mati bahkan di Eropa maupun di Amerika Utara; ada komunitas yang hidup di kedua area tersebut.

Ancaman dari Mondernitas dan Fundamentalisme

Dalam kerangka paradigma Protestan Reformasi, pergerakan fundamentalis terbentuk di abad ke-19/20 sebagai reaksi atas modernitas (P V). Seorang fundamentalis adalah mereka yang mengakui inspirasi verbal sekaligus ineransi tanpa syarat dari Injil pada masa kini. Dengan kata lain, seseorang yang, pada waktu pra-kritis, memahami Injil secara literal, naif dan tidak kritis bukanlah seorang fundamentalis.

Fundamentalisme mulai terlihat saat muncul dua lapis ancaman terhadap pemahaman tradisional dari keyakinan: di satu sisi ada pandangan dunia tentang sains dan filosofi modern, sebagian dari pemahaman tersebut (khususnya teori evolusi Darwin) bertentangan dengan gambaran dunia yang disajikan oleh Injil. Di lain pihak, kritik Injil modern, yang mulai ada sejak masa Pencerahan dengan metode kritik sejarah, mulai meneliti tentang sejarah asal mula kitab Genesis, kelima kitab Musa secara umum, serta sejarah rumit tentang asal mula tiga Injil sinoptik dan Injil John, yang sangat berbeda dari semuanya. Jadi, fundamentalisme secara otentik merupakan produk dari proses pembelaan diri dan penyerangan terhadap sains, filosofi dan eksegesis modern, yang ditujukan untuk menyelamatkan inspirasi serta inferensi verbal dari Injil dari ancaman modernitas.

Di abad ke-19, teologi Roma juga, seperti biasa dengan keter- tinggalan waktunya, secara luas menerima doktrin inspirasi dan ineransi verbal dari kitab suci (yang telah lama masuk dalam sistem Protestan Ortodoks). Akan tetapi, di waktu yang sama saat inkuisisi Roma yang memperlemah dirinya sendiri dengan proses-proses melawan Galileo dan lainnya, Fundamentalis Amerika juga telah gagal menyebarkan teori ‘creationisme’ mereka (bahwa penciptaan manusia dilakukan secara langsung oleh Tuhan) di sekolah-sekolah negeri.

Baru-baru ini, fundamentalisme juga telah meluas ke agama- agama lain, di antaranya Islam dan Yahudi. Muslim menyebut para eksklusifis ini dengan sebutan literal Islam ‘Islamisme’, sedang Yahudi menyebut mereka secara literal Yahudi sebagai ‘Ultra-Ortodoks’. Akan tetapi jika kita ingin memberi ciri negatif pada keyakinan yang kaku dan literal serta kepatuhan legalistik dari hukum agama, yang seringnya dibarengi dengan keagresifan politik, maka kita akan menemukan bahwa fundamentalisme Muslim dan Yahudi sifatnya sama seperti fundamentalisme Kristen. Tentunya berbagai strategi geopolitik hanya dibuat oleh Kristen (‘Crusade of Christ’—Pejuang Kristus, atau ‘Re- evangelizing Europe’—Peng-Kristenan ulang Eropa) dan Islam (‘Peng- Islaman ulang dunia Arab’). Di sini, terdapat kesamaan pola pemikiran dari garis keras Kristen di AS dan kelompok-kelompok radikal Islam: semua lawan politik merupakan bentuk-bentuk dari kebatilan. Dan penjelmaan perang antara kebaikan melawan kebatilan mampu melegitimasi bahkan penyerangan dan invasi militer. Kita juga tidak boleh melupakan agama-agama yang berasal dari India dan Cina. Hinduisme (melawan Islam, Kristen dan Sikh), atau Confusianisme (melawan Cina non-Han) juga bisa bersikap dengan cara yang eksklusif, otoriter, represif dan fundamental. Dengan kata lain, fundamentalisme merupakan masalah universal, masalah global.

Oportunitas fundamentalisme: apakah yang menjadi sumber dari keefektifan dan dorongan yang sangat besar dari berbagai bentuk fundamentalisme yang berbeda? Ada tiga faktor yang diperkuat dan bekerja sama:

-

Konsistensi: sebuah nilai agama mendasar atau sebuah ide dasar yang tersusun secara konsisten dan terlindungi dengan cara-cara perfeksionis karena kekhawatiran akan munculnya kompromi yang akan melemahkan.

-

Kesederhanaan: cara berpikir, sikap dan sistem yang sederhana dan transparan; perspektif yang tidak sederhana umumnya ditolak.

-

Kejelasan: struktur interpretasi dan doktrin disajikan dengan jelas tanpa ambigu; interpretasi, meskipun halus, ditolak dan dianggap sebagai penyimpangan dari doktrin murni, sehingga dianggap sebagai bid’ah.

Akan tetapi, di sini kita juga tidak boleh memiliki ilusi: apakah doktrin ineransi verbal atau infalibilitas kitab suci menjamin adanya masa depan, apakah kitab suci Yahudi (halakhah), Al-Qur’an atau Perjanjian Baru (atau bahkan dalam kondisi tertentu infalibilitas Paus atau Dewan Reformer) akan menjadi dogma utama dari dogma-dogma lain, sebagai dogma pusat resmi di mana semua keyakinan dan kebenaran akan digantungkan? Seperti halnya Yahudi dan Islam, Kristianitas juga ingin mengomunikasikan orientasi mendasar dari kehidupan manusia di era saat orientasi tersebut tengah melemah. Akan tetapi, bagaimana mungkin fundamentalist Kristen bisa dalam jangka panjang menawarkan interpretasi akan eksistensi sementara dunia merangkul semua aspek kehidupan di waktu yang terus-menerus ditengarai oleh sains, teknologi dan budaya modern jika ia terikat kepada pemahaman literal dari penjabaran tentang penciptaan dan hari akhir, kejatuhan dan hari penebusan?

Pandangan reaksional agama akan dunia ini telah terbukti bersifat merusak saat ia digabungkan dengan kebijakan luar negeri reaksional. Semua orang yang mendukung Amerika versi Lincoln, Kennedy dan Martin Luther King, New Deal, Marshal Plan, Peace Corps, Pergerakan Perdamaian dan Hak-Hak Sipil, dan pemenang penghargaan Nobel Jimmy Carter—semuanya merupakan perwakilan dari Amerika yang demokrasi dan humanistis yang bertahan selama berabad-abad— pasti merasa kecewa dengan peng-orientasi-an ulang dari revolusi kebijakan luar negeri Amerika yang merupakan hasil kerja dari kelompok-kelompok neo-konservatif yang terdiri atas jurnalis dan politisi kekuasaan (yang diaransir oleh kekuatan media). Mereka tidak hanya bergabung dengan lobi Israel yang super kuat (AIPAC), akan tetapi juga dengan fundamentalis Protestan di negara-negara bagian di selatan, yang mana di bawah kepemimpinan para pemikir-pemikir neo- konservatif telah menjadi basis kekuatan penting dari George W. Bush, dengan ribuan massa akar rumputnya. Akan tetapi, sejak pemilihan kongres terakhir dan menimbang Perang Irak yang nihil harapan, dengan korban ribuan dan hutang hingga jutaan dolar, harapan akan perdamaian kini mulai muncul lagi di Amerika.

Berbagai struktur agama tersembunyi telah menjadi titik rujukan darialiansi-aliansibaruini:Yahudisekulerdannon-konservatif(neocon) bisa membuat aliansi dengan fundamentalis Protestan (theocon) yang, menurut Yahudi, seperti George W. Bush, menganggap perang melawan teroris seperti peperangan apokaliptik melawan kebatilan secara umum, dan berdasarkan pemahaman literal akan Injil, menganggap keseluruhan Palestina sebagai ‘tanah suci’ yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada para penganut Yahudi; akan tetapi, bagi mereka negara Israel hanyalah merupakan persangkaan awal dari kembalinya Kristus yang tertulis dalam Perjanjian Baru, dengan perubahan total lanjutan yang dilakukan oleh penganut Yahudi! Pihak Yahudi sendiri sering secara diam-diam menerima ideologi anti-Yahudi selama ia menawarkan keuntungan politis bagi negara Israel dan kebijakan-kebijakannya.

Akan tetapi, pandangan agama fundamentalis ini juga melebur dengan beberapa sikap kebijakan dalam negeri Amerika: melawan aborsi, penelitian stem-cell, dan pernikahan sesama jenis. Sejak terpilihnya Presiden Reagan, pihak ‘sayap kanan religius’—yaitu para penganut Kristen yang aktif secara politik—telah memainkan peran penting di Partai Republik dan membantu Bush Yunior untuk bisa terpilih dua kali. Akan tetapi baru-baru ini, sebuah reaksi yang melawan arus bisa terlihat dalam politik dalam negeri Amerika. Para pemimpin individu dari sayap kanan religius mulai menunjukkan pemahaman yang lebih tinggi tentang masalah-masalah seperti AIDS, eutanasia (kasus Terri Schiavo) dan ancaman perubahan iklim pada lingkungan.

PANDUAN ETIK BAGI

POLITISI

Pidato oleh

H.E. Kanselir Helmut Schmidt

Di Universitas Turbingen, 8 Mei 2007

PERTAMA-TAMA, saya ingin berterima kasih kepada Hans Kung. Saya sangat gembira menerima undangan ini karena saya telah mengikuti Proyek Etika Global sejak awal tahun 1990-an. Kata ‘Etika Global’ mungkin terdengar terlalu ambisius bagi beberapa orang, akan tetapi tujuannya, tugas yang harus diselesaikan, memang benar-benar, dan memang sebuah keharusan, sangat ambisius. Mungkin saat ini saya bisa menyebutkan sederetan nama kepala negara dan pemerintahan dari kelima benua di dunia yang telah memutuskan untuk mendukung tujuan bersama yang sama persis dengan tujuan ini sejak tahun 1987 seperti tujuan Dewan InterAction (Dewan Inter-Aksi); akan tetapi, saat ini pencapaian kerja kami masih sedikit sekali. Sebaliknya, pencapaian Hans Kung dan koleganya sudah sangat luar biasa.

Saya secara pribadi juga berterima kasih kepada seorang Muslim taat yang pertama kali menginspirasi saya untuk mempertimbangkan ide tentang kesamaan hukum moral pada agama-agama besar. Lebih dari seperempat abad telah berlalu sejak Anwar Al Sadat, saat itu sebagai Presiden Mesir, menjelaskan tentang akar yang sama dari ketiga agama Ibrahim kepada saya, begitu juga banyaknya kemiripan mereka, terutama tentang hukum-hukum moral mereka yang sesuai satu sama lain. Ia mengetahui kesamaan hukum dari ketiga agama tersebut tentang perdamaian, misalnya yang tercantum dalam Kitab Zabur Perjanjian Lama Yahudi, dalam Khotbah Kristen tentang ‘Khotbah di Bukit’, atau dalam surah ke-empat dari Al-Qur’an Muslim. Jika saja orang umum sadar akan titik pertemuan ini, ia yakin; jika saja, paling tidak, para pemimpin politik menyadari adanya kesesuaian etika di antara agama- agama mereka, perdamaian jangka panjang pasti mungkin terjadi. Ia sangat meyakini akan hal ini. Beberapa tahun kemudian, sebagai Presiden Mesir, ia mengambil langkah politik untuk mewujudkan keyakinannya dan mengunjungi ibu kota dan parlemen Negara Israel, yang sebelumnya telah menjadi musuhnya dalam empat perang, untuk menawarkan dan mengusulkan perdamaian.

Di usia saya yang sudah tidak muda lagi ini, saya sudah mengalami duka kehilangan orang tua, saudara kandung dan teman-teman, akan tetapi pembunuhan Sadat oleh penganut agama fanatik adalah kematian yang paling menyedihkan bagi saya, melebihi kematian-kematian lain. Teman saya Sadat terbunuh karena ia menganut hukum perdamaian.

Saya akan segera kembali membahas ide-ide hukum perdamaian, akan tetapi sebelumnya saya akan mengajukan sebuah klausul: sebuah pidato tunggal, khususnya pidato yang panjangnya tidak lebih dari satu jam, tidak akan bisa mencakup semua topik tentang etika politisi. Karena alasan ini, hari ini saya hanya akan fokus pada beberapa hal, yaitu tentang hubungan antara politik dan agama, kemudian pada peran pemikiran dan nurani dalam politik, dan diakhiri dengan perlunya kompromi, dan hilangnya keketatan dan konsistensi sebagai konsekuensi yang akan mengikuti.

I

Sekarang, mari kita kembali kepada hukum perdamaian. Maksim dari perdamaian adalah sebuah unsur penting dari etika moral yang harus dimiliki oleh seorang politisi. Maksim ini berlaku baik dalam kebijakan dalam negeri suatu negara dan masyarakatnya, dan juga dalam kebijakan luar negerinya. Seiring dengan hal itu, ada hukum-hukum dan maksim- maksim lain. Hal ini termasuk ‘Aturan Emas’ yang diajarkan dan pasti ada di setiap agama di dunia. Immanuel Kant hanya merumuskan ulang hal ini dalam idenya tentang Categorical Imperative; yang sering kita dengar sebagai: “lakukanlah seperti apa yang kau inginkan orang lain lakukan kepadamu”. Aturan emas ini berlaku pada semua orang. Saya yakin politisi pun tidak memiliki aturan moral dasar lain yang berbeda dari orang kebanyakan.

Akan tetapi, pada level di bawah aturan utama dari moralitas universal, ada banyak adaptasi khusus bagi pekerjaan dan situasi khusus, misalnya dalam Ikrar Hipokratik dokter, atau etika profesional hakim, atau aturan etika khusus yang berlaku bagi pebisnis, bagi banker atau rentenir, bagi pemberi kerja atau tentara saat perang.

Karena saya bukan seorang ahli filosofi atau teologi, saya tidak akan berusaha menyampaikan tentang kompendium atau naskah kuno dari etika politik khusus, dan berkompetisi dengan Plato, Aristoteles atau Konfusius. Selama dua setengah milenium, para penulis besar telah mengumpulkan berbagai jenis unsur atau komponen etika politik, yang kadang-kadang hasilnya bisa sangat kontroversial. Di dunia Eropa modern, hal ini mencakup ide-ide Machiavelli atau Carl Schmitt, hingga ide-ide Hugo Grotius, Max Weber atau Karl Popper. Saya, di lain pihak, akan membatasi bahasan saya pada beberapa pelajaran yang telah saya dapatkan dari pengalaman saya sebagai politisi dan sebagai ahli publisitas politik—sebagian besar di negara saya sendiri, dan sisanya berhubungan dengan negara-negara tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh.

Saat ini, saya ingin membahas pengalaman saya bahwa, meskipun pembicaraan tentang ketuhanan dan Kristianitas sangat jarang ditemukan dalam pembicaraan urusan dalam negeri Jerman, hal itu tidak berlaku dalam diskusi dan negosiasi dengan negara-negara lain dan politisi mereka. Baru-baru ini, saat terjadi referendum di Prancis dan Belanda tentang naskah undang-undang dasar Uni Eropa, banyak orang yang menolak teks undang-undang tersebut hanya karena teks itu kurang memiliki rujukan terhadap Tuhan. Memang, mayoritas politisi memilih untuk tidak melibatkan tuhan dalam teks undang-undang dasar. Dalam undang-undang dasar Jerman sendiri, yang disebut Hukum Dasar, Tuhan muncul dalam pembukaannya “...menyadari akan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan...” dan yang kedua dalam redaksional ikrar jabatan di Pasal 56, yang diakhiri dengan: “Bantulah saya, ya Tuhan”. Akan tetapi, segera setelah itu, Hukum Dasar melanjutkan: “Ikrar ini juga bisa diambil tanpa penegasan agama”. Di keduanya, keputusan diserahkan kepada warga negara yang berikrar apakah yang ia maksud Tuhan dari Katolik atau Protestan, atau Tuhan Yahudi atau Muslim.

Dalam kasus Hukum Dasar, adalah juga mayoritas politisi yang merumuskan teks tersebut [ada tahun 1948/49. Di bawah perintah demokrasi, di bawah aturan hukum, politisi dan pemikiran-pemikiran mereka memerankan peran yang menentukan dalam kebijakan konstitusional, alih-alih pengakuan agama tertentu atau kitab suci tertentu.

Baru-baru ini kita mengalami bagaimana, setelah berabad-abad, The Holy See (Dewan Gereja Katolik Roma) akhirnya membalikkan putusan mengenai pemikiran Galileo, yang pada suatu masa pernah dimentahkan oleh politik penguasa. Saat ini, kita bisa melihat setiap hari bagaimana kekuatan-kekuatan agama dan politik di Timur Tengah terlibat dalam peperangan berdarah untuk memperebutkan kekuasaan atas jiwa-jiwa manusia—dan bagaimana pemikiran, rasionalitas yang kita semua miliki, berkali-kali jatuh dan terpinggirkan. Di tahun 2001, saat beberapa fanatik agama mengakhiri hidup mereka sendiri bersama tiga ribu orang lain di New York, yakin bahwa mereka berbuat demikian demi Tuhan mereka; hukuman mati Socrates—yang tanpa tuhan— sudah dua ribu lima ratus tahun di belakang kita. Jelas sekali, konflik abadi antara agama, politik dan pemikiran merupakan unsur kekal dari kondisi manusia.

II

Mungkin saya bisa menambahkan pengalaman pribadi saya di sini. Saya tumbuh pada era Nazi; di awal tahun 1933, saya baru saja berusia empat belas tahun. Selama delapan tahun masa pelayanan militer saya, saya menaruh harapan-harapan saya pada gereja-gereja Kristen selama waktu setelah malapetaka tersebut. Akan tetapi, setelah tahun 1945, saya melihat bagaimana gereja gagal menegakkan ulang moralitas, demokrasi atau negara yang berundang-undang. Bahkan gereja saya sendiri masih berusaha memahami epistel Paul kepada bangsa Romawi:

“Tunduklah pada kekuatan yang lebih tinggi”.

Kemudian, beberapa politisi berpengalaman dari era Weimar memainkan peran penting di awal yang baru tersebut; Adenauer, Schumacher, Heuss dan lain-lain. Akan tetapi, di awal Republik Federal, keadaan tidak sebaik era Weimar yang dulu, alih-alih kesuksesan ekonomi dari Ludwig Erhard dan bantuan Amerika lah yang membawa Jerman menuju kemerdekaan dan demokrasi hingga menjadi negara yang berkonstitusi. Tak ada yang perlu dipermalukan dari kebenaran ini: toh, sejak masa Karl Marx, kita telah tahu bahwa realitas ekonomi mempengaruhi pendirian politik. Kesimpulan ini mungkin hanya mencakup semua kebenaran, akan tetapi faktanya adalah bahwa semua demokrasi berada dalam bahaya jika otoritas pemerintahannya tidak bisa menjaga industri dan tenaga kerjanya tetap terkontrol dan teratur.

Hasilnya, saya tetap kecewa pada bentuk-bentuk pengaruh gereja, tidak hanya secara moral, tapi juga secara ekonomi dan politik. Selama seperempat abad saat saya menjabat sebagai Konselor, saya telah mempelajari banyak hal baru dan saya telah banyak membaca. Dalam proses ini, saya telah sedikit belajar tentang agama-agama lain serta filosofi-filosofi yang sebelumnya belum pernah saya dengar. Pemahaman ini telah memperluas toleransi beragama saya; dan di waktu yang sama, ia telah menjauhkan saya dari Kristianitas. Akan tetapi, saya masih menganggap diri saya Kristen dan tetap pergi ke gereja, karena hal itu bisa menjadi penyeimbang dari penurunan moral dan menawarkan adanya dukungan dari banyak orang.

III

Hingga saat ini, hal yang terus mengganggu saya tentang rujukan kepada Tuhan umat Kristen—baik di antara para warga gereja maupun di antara sesama politisi—adalah kecenderungan untuk mengeluarkan kelompok lain yang tidak selaras dengan Kristianitas—dan hal ini juga bisa ditemukan dalam pengakuan agama lain: “Kalian salah dan saya lah yang telah mendapat pencerahan; keyakinan dan tujuan saya adalah milik Ilahi”. Telah lama jelas bagi saya bahwa perbedaan agama dan ideologi kita tidak boleh menghentikan kita dari terus bekerja demi kebaikan semua orang; karena, nilai-nilai moral kita sebenarnya sangat mirip satu sama lain. Perdamaian di antara kita sebenarnya sangatlah mungkin terjadi, akan tetapi ia harus selalu diciptakan ulang dan‘dibangun’, seperti yang dituturkan oleh Kant.

Adalah tidak sesuai dengan tujuan perdamaian jika penganut dan pendeta suatu agama mencoba mengubah keyakinan pemeluk agama lain dan mendakwahkan agamanya kepada mereka. Untuk alasan inilah, sikap saya sangat skeptis terhadap ide dibalik pengiriman misionaris untuk menyebarkan ajaran agama tertentu. Pengetahuan saya tentang sejarah memainkan peran penting dalam hal ini—saya merujuk pada fakta bahwa, selama berabad-abad, baik Kristen dan Islam disebarkan melalui pedang, dengan peperangan dan penundukan, dan bukan melalui komitmen, keyakinan, dan pemahaman. Para politisi Abad Pertengahan; yaitu para bangsawan dan raja-raja, khalifah dan paus, membenarkan pemikiran-pemikiran misionaris agama dan menggunakannya sebagai alat untuk memperluas kekuasaan mereka—dan ribuan pemeluk agama secara sukarela membiarkan dirinya digunakan untuk tujuan ini.

Dalam pandangan saya, misalnya, Perang Salib atas nama Kristus, di mana para tentara memegang Injil di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, benar-benar merupakan perang penaklukan. Di era modern ini, Spanyol, Portugal, Inggris, Belanda, Prancis serta Jerman sendiri menggunakan kekerasan untuk mengambil alih sebagian besar wilayah Amerika, Afrika dan Asia. Benua-benua asing ini mungkin telah dijajah berdasarkan keyakinan atas keunggulan moral dan agama, akan tetapi pendirian imperium kolonial ini tidak ada hubungannya dengan Kristianitas. Alih-alih, ini semua tentang kekuasaan dan kepentingan yang sifatnya egosentris. Atau, ambil contoh Reconquista (penaklukan) Semenanjung Iberia; ia bukan hanya mengenai kemenangan Kristianitas, akan tetapi lebih tentang kekuasaan monarki Katolik, Ferdinand dan Isabela. Saat Hindu dan Islam saling berperang di tanah India saat ini, atau saat Muslim Sunni dan Syiah berperang di Timur Tengah, lagi dan lagi inti utama dari masalahnya adalah kekuasaan dan kontrol—agama dan pendeta hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut karena mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa.

Dewasa ini, saya sangat sedih karena di awal abad ke-21 sebuah bahaya besar ‘bentrokan kebudayaan’ dunia telah berkembang, yang termotivasi atau berkedok alasan-alasan agama. Di beberapa bagian di dunia modern, motif kekuasaan di bawah kedok agama, yang bercampur dengan amarah karena kemiskinan dan kedengkian atas kesuksesan pihak lain. Motif-motif misionaris agama bercampur dengan motif kekuasaan yang berlebih. Dalam konteks ini, sulit bagi suara-suara pemikiran yang logis, seimbang dan menenangkan untuk terdengar. Sekumpulan orang yang bersemangat dan ekstatik tidak akan bisa mendengar seruan pemikiran yang logis. Hal yang sama saat ini juga berlaku di tempat-tempat di mana ideologi dan ajaran Barat mengenai demokrasi dan hak-hak asasi manusia, yang sebenarnya sangat terhormat, dipaksakan dengan kekuatan militer dan gairah religius kepada budaya-budaya lain yang sebelumnya telah mengembangkan sikap yang jauh berbeda.

IV

Saya sendiri telah mengambil kesimpulan yang jelas dari berbagai pengalaman ini: jangan percaya pada politisi, kepala negara atau pemerintahan, yang mengubah agama mereka menjadi alat penaklukan dan kekuasaan. Jauhilah politisi yang mencampur adukkan agama, yang berorientasi membuat dunia baru, dengan politik mereka di dunia ini.

Peringatan ini ditujukan baik bagi politik dalam negeri maupun luar negeri. Juga berlaku sama bagi warga negara sebuah bangsa maupun para politisinya. Kita harus mendesak para politisi agar menghormati dan menoleransi para pemeluk agama lain. Pemimpin politik yang tidak bisa melakukan ini harus dianggap sebagai risiko bagi perdamaian— baik perdamaian dalam negara kita sendiri atau perdamaian dengan negara lain.